新しいお知らせ

- 2025.03.28

- 2025年の年次大会のご報告 ≫【NEW】

- 2025.03.21

- 2024.12.26

- 2024.04.25

- 2023年度の学会賞・森八郎賞・論文奨励賞のおしらせ ≫

- 2024.03.22

- 2024年の年次大会のご報告 ≫

- 2022.01.24

- 新会長就任 ≫

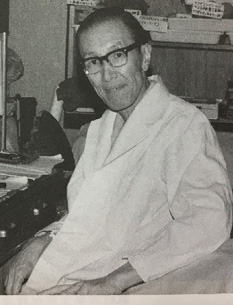

建造物を荒らすシロアリに対して著名な指導者であり、慶應義塾大学教授、日本しろあり対策協会会長であった森八郎博士によって1973年に「日本家屋害虫学会」として創設されました。

それ以来、住宅や食品工場などにおけるシロアリ被害に対しての研究者と燻蒸業者たちとの産学合同による研究の場となっています。

また文化財や国宝級の神社や仏閣、それから博物館や図書館に収納されている資料に対する害虫・カビ対策・駆除も森八郎博士が専門とした業務でありました。正倉院御物や、中尊寺に収められている藤原家三代のミイラも、森八郎博士らによった技術で、害虫やカビの被害から守られて、今に伝えられています。

都市有害生物管理学会創設以来、絶えることなく毎年、大会を開催して時代を先行した情報交換の場ともなって活動をしております。

1980年代になると、農業分野で、石油精製の副産物から開発された化学性殺虫剤の使用による悪影響が、方々の国で明らかになってきました。そして世界的に地球環境問題が取り上げられるようになりました。

都市有害生物管理学会では、化学性殺虫剤の使用を出来るだけ控えたIPM(総合的有害生物管理)の理念を早くから取り入れました。

2006年9月に他の学会より先んじてより第1回IPM基礎講座を開始しました。このIPM基礎講座を毎年3回開催して、顕微鏡観察による実験講座も開催しています。会員に限らず広い分野の方がたが参加されて、基準を満たした参加者にはIPM認定証を授与しています。

今年はIPMマイスターを3人に授与いたしました。

2011年に、日本家屋害虫学会の川上裕司会長は、臨時総会を開催して学会の名称を「都市有害生物管理学会」と改めました。

それまで「家屋害虫」という名称であった学会誌も「都市有害生物管理」と改称する事に決定いたしました。

これ以来、害虫ばかりでなくカビ、鳥類、小動物や大きな野生動物に至る広い範囲の生物を対象として、人間の生活を脅かしている有害生物による被害を、未然に防ぐ方法を重視した研究と指導をおこなっています。

会長挨拶

会員・関係いただいている企業の皆様、いつも本学会の活動に大きな支援を賜りまして誠に有難うございます。宮ノ下 明大 前会長より引き継ぎ2022年1月より当学会の会長を務めてまいります菅野格朗(カンノ カクロウ)と申します。学会運営には不慣れな面がございますが、精一杯 学会の発展に尽力してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

当学会は1979年に森八郎博士が中心となり、シロアリだけでなく様々な害虫を研究する家屋害虫研究会として発足しました。その後、日本家屋害虫学会として長年にわたり活動をし、2011年に害虫だけではなく、様々な生物の問題を取り扱う学会として、都市有害生物管理学会と改称し、2022年で研究会発足から42年目を迎えます。

2020年から日本国内でコロナウイルスが問題となり、学会活動が制限され当学会も第41回年次大会は中止、第42回大会はWebで開催をいたしました。その中でも様々な生物の活動は止まることなく、コロナ禍だからこそ問題が表面化したこともありました。そもそも、コロナウイルスそのものが身近な生物の問題であり、消毒作業や消毒に使用する薬剤の情報についても、学会の研修会やシンポジウムで取りあげて会員での情報共有をしてきました。

当学会は革新的な発見だけでなく、身近ですがあまり知られていない生物の様々な情報に注目し、世に発信することで気軽に知ってもらうことを重要視しています。そのため、会員の皆様に論文・報告として発表しやすい場を提供してまいりたいと考えております。また、学会運営の見える化を行い、だれでも学会運営に携われる学会の素地を作っていきたいと考えておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

2022年1月24日

役員

(令和4年度・5年度)

敬称略

| 会 長 | 菅野格朗(環境機器㈱) |

|---|---|

| 副会長 | 宮ノ下明大(農研機構) 川上 泰(麻布大学) |

| 総務委員会 | 委員長:小田尚幸(㈱エフシージー総合研究所) 副委員長:森正明(慶應義塾大学) |

| 編集委員会 | 委員長:山内健生(帯広畜産大学) 副委員長:西村知良(日本大学) |

| 事業委員会 | 委員長:佐々木健(アペックス産業㈱) 副委員長:大野竜徳(東洋産業㈱) |

|---|---|

| 広報委員会 | 委員長:宮武和史(国際衛生㈱) 副委員長:角野智紀(アース製薬㈱) |

| 会計監査 | 佐々木力也(富士フレーバー㈱) 森史雄 |

| 会計 | 竹内将俊(東京農業大学) |

以上

評議委員

敬称略

| 岩田隆太郎 川上裕司 木村悟朗 小松謙之 杉山真紀子 竹松葉子 谷川力 冨岡康浩 朝長昌樹 中野敬一 橋本一浩 江下優樹 |